„Sonne“ bringt Licht in Tiefseebergbau

Diesmal war die „Sonne“ im Ostpazifik unterwegs ..., Foto: Hasenpusch

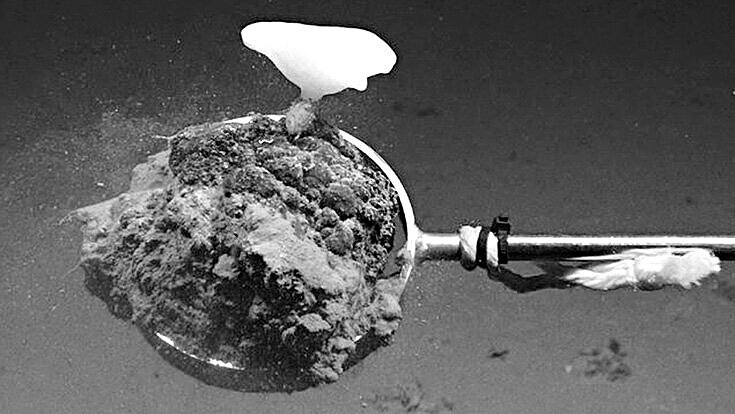

... dabei drehte sich alles um den Abbau solcher Manganknollen, Foto: ROV-Team/GEOMAR

Im Rahmen des europäischen Forschungsprojektes „Ecological Aspects of Deep-Sea-Mining“ untersuchte das Forschungsschiff „Sonne“ die ökologischen Folgen des Abbaus von Manganknollen im Pazifik.

Jetzt stellte das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel neue Ergebnisse des 1989 im Ostpazifik begonnen Experimentes vor. Eine Gruppe deutscher Wissenschaftler pflügte damals ein etwa elf Quadratmeter großes Gebiet am Meeresboden um, um Manganknollen zu entfernen, Sediment aufzuwirbeln und so die Auswirkungen eines möglichen Tiefseebergbaus auf das marine Ökosystem in der Tiefsee zu simulieren.

Zwischen 1989 und 1996 kehrten die Forscher viermal in das Störungsgebiet zurück, ehe in diesem Jahr Wissenschaftler aus Deutschland und mehreren europäischen Ländern das Areal erneut untersuchten, um zu prüfen, ob sich die dortigen Lebensgemeinschaften erholt haben. Unter Einsatz modernster Robotertechnologien ist dabei die Verteilung und Funktion der Tiefseelebewesen in gestörten und ungestörten Bereichen untersucht worden. Die dar aus resultierenden Proben haben das GEOMAR, das Alfred-Wegener Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, das MARUM, das Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie und das Institut „Senckenberg am Meer“ inzwischen untersucht. „Während der 23 Tauchgänge mit dem ROV Kiel 6000 konnten wir am Meeresboden Experimente durchführen und Tiefseeobservatorien absetzen“, erläutert Prof. Dr. Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut. „Unsere ersten Ergebnisse zeigen, dass das Entfernen der Manganknollen die Verteilung der Organismen am Meeresboden verändert hat“, so Boetius weiter. Viele Arten, wie zum Beispiel Schwämme, Korallen und Seelilien, seien an den Knollen festgewachsen, während sich andere Tiere an ihnen angesiedelt hätten – ähnlich wie Vögel oder Insekten an Bäumen.

Die Wissenschaftler haben sowohl aus dem gestörten Gebiet als auch aus unangetasteten Vergleichsregionen Bilder und Proben für chemische und biologische Analysen gewonnen. „Die geochemischen und mikrobiellen Analysen, die wir durchgeführt haben, zeigen, dass sogar die bakterielle Aktivität in den Pflugspuren geringer als daneben in den ungestörten Bereichen ist. Das hat uns sehr überrascht“, erläutert Boetius. Hier seien weitere Untersuchungen notwendig.

„Ein weiterer Einfluss des Tiefseebergbaus neben dem Entfernen der Knollen ist das Entstehen einer Sedimentwolke“, berichtet Dr. Matthias Haeckel vom GEOMAR. Tiefseesedimente können leicht aufgewirbelt werden und Schlammwolken bilden, die durch Strömungen in der Tiefsee verteilt werden und so potenziell Organismen außerhalb des eigentlichen Abbaugebietes beeinflussen.

„Auch wenn wir noch viele Analysen von unseren Expeditionen durchführen werden, motiviert uns besonders, dass unsere Ergebnisse direkt in zukünftige Regelungen zum Schutz der Tiefseeumwelt einfließen, einschließlich der Planung von Schutzgebieten und der Verbesserung der Abbautechnologien zur Verringerung der Auswirkungen eines möglichen Abbaus“, so Haeckel. Das Thema Tiefseeressourcen, Tiefseebergbau und seine ökologischen Folgen ist einer der Schwerpunkte, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in die G7-Gespräche der Wissenschaftsminister eingebracht wurden. bre