"Das Floß der Medusa": Vom Kentern aller Hoffnung auf Würde

Die Wirklichkeit ist oft schlimmer als jede Fantasie. Eine nicht neue Erkenntnis, die der österreichische Autor Franzobel dem Leser aber auf ziemlich beeindruckende Weise frisch einhämmert.

"Das Floß der Medusa" (Hanser/Zsolnay) ist die erschreckende, unappetitliche, demaskierende und leider auf einer wahren Geschichte basierende Schilderung eines Schiffbruchs, der vor 200 Jahren Frankreich aufwühlte. Im Sommer 1816 läuft die Fregatte Medusa mit rund 400 Menschen an Bord vor der westafrikanischen Küste auf eine Sandbank. Die Rettungsboote sind schnell voll, ein selbstgezimmertes Floß soll die übrigen 146 Männer und eine Frau an die 100 Seemeilen entfernte Küste bringen.

Zwei Wochen später werden nur noch 15 Überlebende - an Körper und Geist zerstört - vom anfangs überladenen Floß gerettet, auf dem sie teils hüfthoch im Wasser gestanden waren. Sie haben überlebt, weil sie das Fleisch ihrer toten Schicksalsgenossen gegessen haben.

"Wo es kein Brot gibt, gibt es kein Gesetz mehr", heißt die eigentliche Botschaft des fast 600-seitigen Seefahrts-Dramas. Der 49-jährige Franzobel, Gewinner des Ingeborg-Bachmann- und des Arthur-Schnitzler-Preises, hat sich für die Recherche selber einem Härtetest unterworfen und zwei Wochen lang gefastet. Überhaupt besticht das Buch durch jede Menge Detailkenntnisse, ist auf fast jeder Zeile zu spüren, dass sich der Autor drei Jahre lang in die Materie hineingekniet, Schauplätze besucht und viele Experten befragt hat, um den Wahnsinn beschreiben zu können.

Brutaler Umgang

Der beginnt - aus heutiger Sicht der meist zivilisierten Umgangsformen - schon bei der regulären Fahrt von Frankreich gen Senegal. An Bord dieser mit vielen Soldaten aber auch zahlenden Passagieren besetzten Fregatte herrscht eine unfassbare Rohheit, werden Menschen willkürlich zu Tode geprügelt, wird ihre Gesundheit ruiniert, ist der aus gutem Haus stammende junge Viktor - aus Abenteuerlust auf Seereise - einer der wenigen, der mit Begriffen wie Würde und Anstand etwas anzufangen weiß.

Nach dem Schiffbruch brechen sehr bald wegen Hungers alle moralischen Grenzen. Die einen werden ins Meer gestoßen, die anderen springen verzweifelt in den Atlantik. Der eine spaltet seinem Nebenmann mit der Axt den Schädel, der andere schlitzt ihm dafür die Kehle auf. Gewalt-Exzesse lodern immer wieder auf. "Es war grauenvoll, diese glitschigen Fleischstücke unter sich zu spüren - als ob man über eine nasse Wiese voll mit toten Fröschen ginge." Am Ende herrscht Kannibalismus. Der Schiffsarzt Henri Savigny schreibt später alles auf.

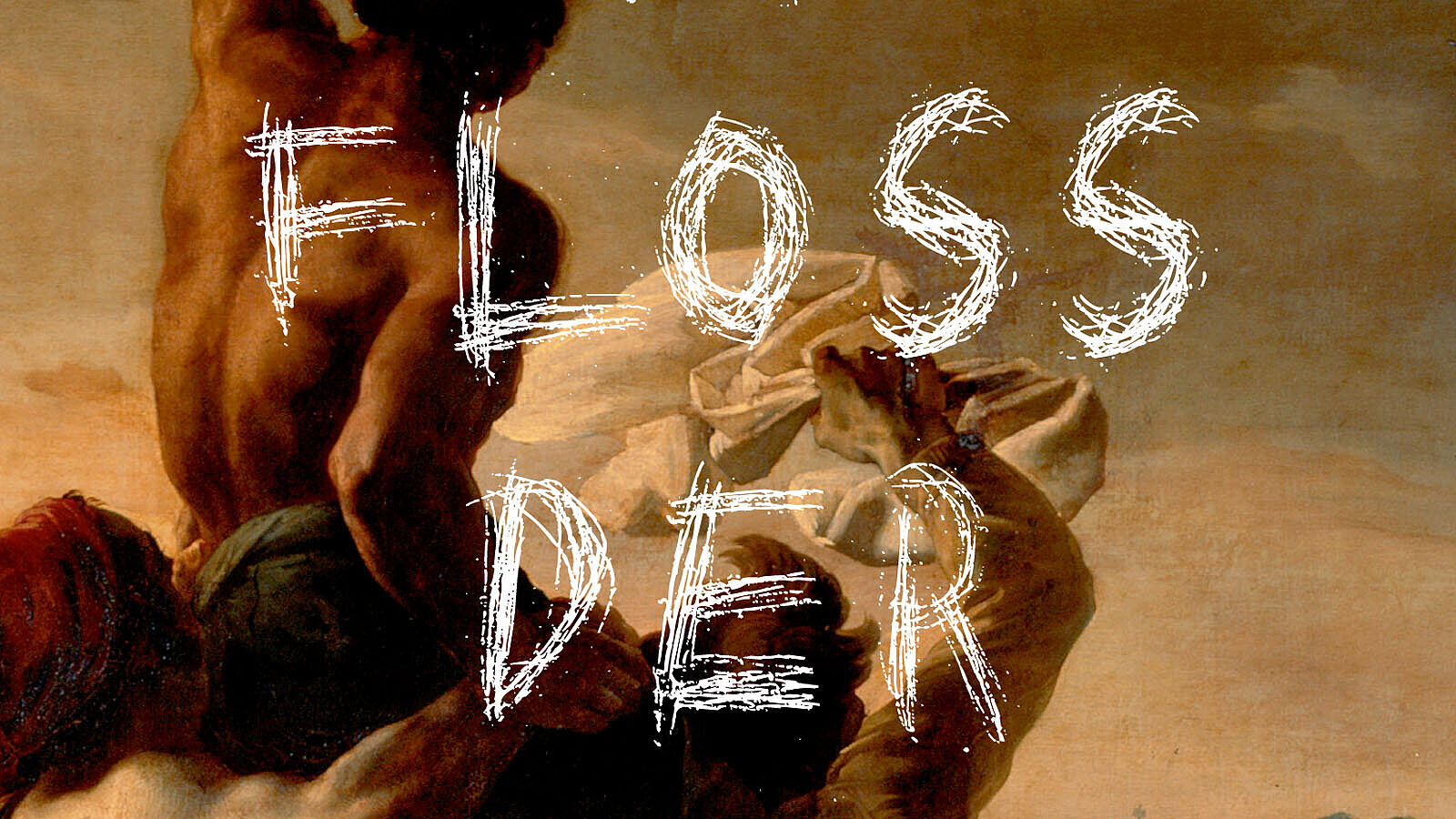

Sein Bericht über den völlig unfähigen Kapitän, der nur dank seiner Königstreue in der nach-napoleonischen Ära zu einem Kommando gekommen war, löste einen Skandal aus. Der Maler Théodore Géricault hat das Drama 1819 in seinem berühmtesten Bild verewigt. Ausgemergelte Gestalten, umgeben von Leichenteilen, hoffen in einer bedrohlich aufgewühlten See auf Rettung. "All die eingebildeten Schrecken unserer Melodramen und Tragödien sind nichts, verglichen mit den wirklichen Schrecken dieser Katastrophe", schrieb eine Zeitschrift. (dpa)